ニトロといえばニトログリセリンというくらい、ニトログリセリンは有名な爆薬。

ニトログリセリンを初めて作ったのはイタリアの化学者アスカニオ・ソブレロです(1846年)。

パブリックドメイン@Wikipedia

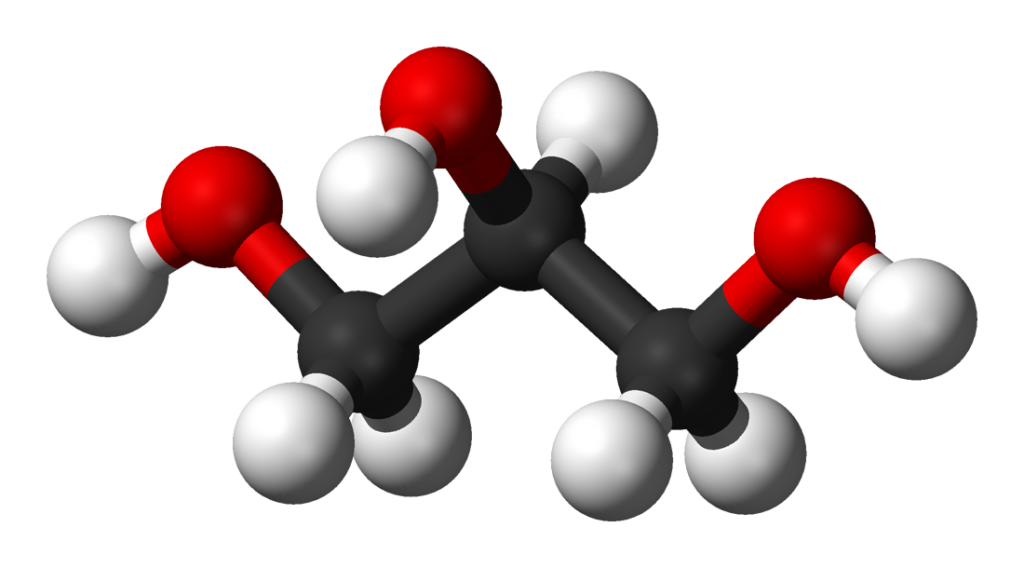

ニトログリセリンの元になるのはグリセリン(化学式:C3H8O3)というアルコールの一種で、食品の甘味料や保存料、薬品や化粧品の保湿や潤滑剤に使われる物質です。

グリセリンは取り扱いに危険物取扱者免許(甲種、乙種4類)が必要な第4類の中の第3石油類に指定されており、大量(グリセリンは水溶性なので4,000リットル以上)に貯蔵するには色々な決まりごとがあります。熱膨張で容器が破損するのを避けるために満タンにしたらダメ、とか。

パブリックドメイン@Wikipedia

真ん中に3つあるグレーな部分は炭素原子です(C)。炭素原子につながっている3つある赤白は、水素原子(H)と酸素原子(O)が結合したもので、ヒドロキシ基(水酸基)と呼びます。

グリセリンはヒドロキシ基が3つあるので3価のアルコールです。あと、炭素原子に直結している水素原子が5個あります。

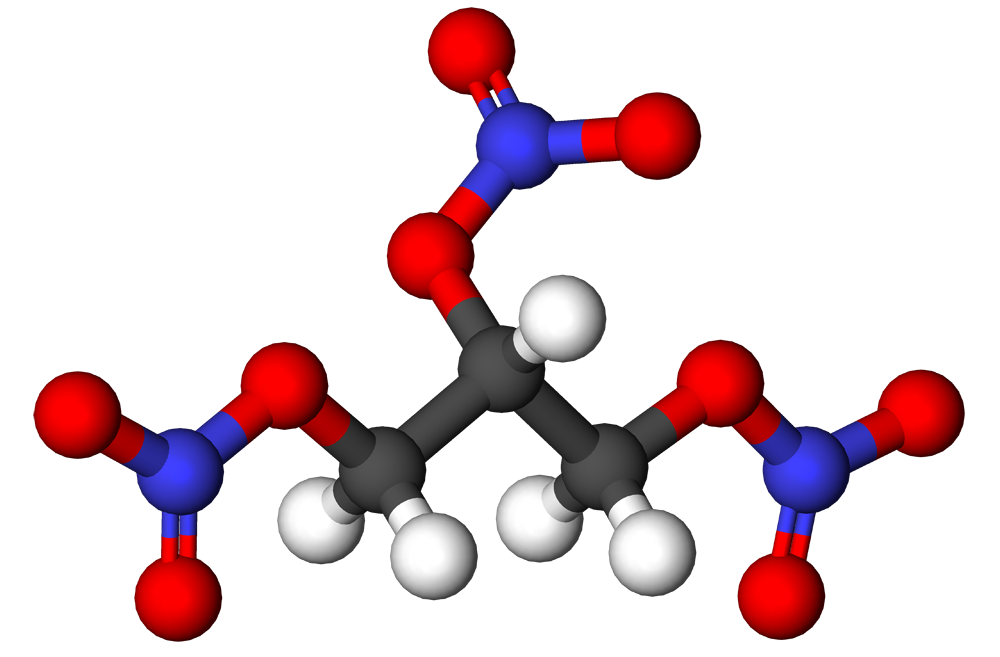

グリセリンのヒドロキシ基(OH)が硝酸(HNO3)と反応してエステル化したものがニトログリセリン(化学式:C3H5N3O9)です。

パブリックドメイン@Wikipedia

ヒドロキシ基がオキソ酸と縮合反応したものをエステルと呼びます。エステルになるのがエステル化。

ニトログリセリンの場合、グリセリンのヒドロキシ基が硝酸(オキソ酸の一種)と反応しているので硝酸エステルです。

ニトログリセリンの分子構造を見ると、グリセリンの赤白ヒドロキシ基が、青丸(窒素N)を中心とした3つの赤丸(酸素O)に置き変わっているのがわかります。これがエステル化。

グリセリンは危険物第4類(引火性液体、つまり燃える液体、油・アルコールの類)の第3石油類(重油と同じ分類)でしたが、ニトログリセリンになると第5類(自己反応性物質)の硝酸エステル類という、もっとやばい物質に分類されます。

自然分解で発生する酸化窒素が触媒となって自然発火します。取り扱いがとても難しい。

作った本人のアスカニオ・ソブレロも、そうとうビビったらしい。

たった1滴を熱してみたらビーカーが爆発して、飛び散ったガラスの破片が顔や手に刺さったそうな。そりゃ怖いよね。

1年以上公表を控えたり、公表したあとも使っちゃ駄目と言い続けたり、ビビり具合がよく分かる書簡や論文が残ってます。

ニトログリセリンは爆薬だけじゃない

爆薬として有名なニトログリセリンですが、狭心症の治療薬としても使われています。

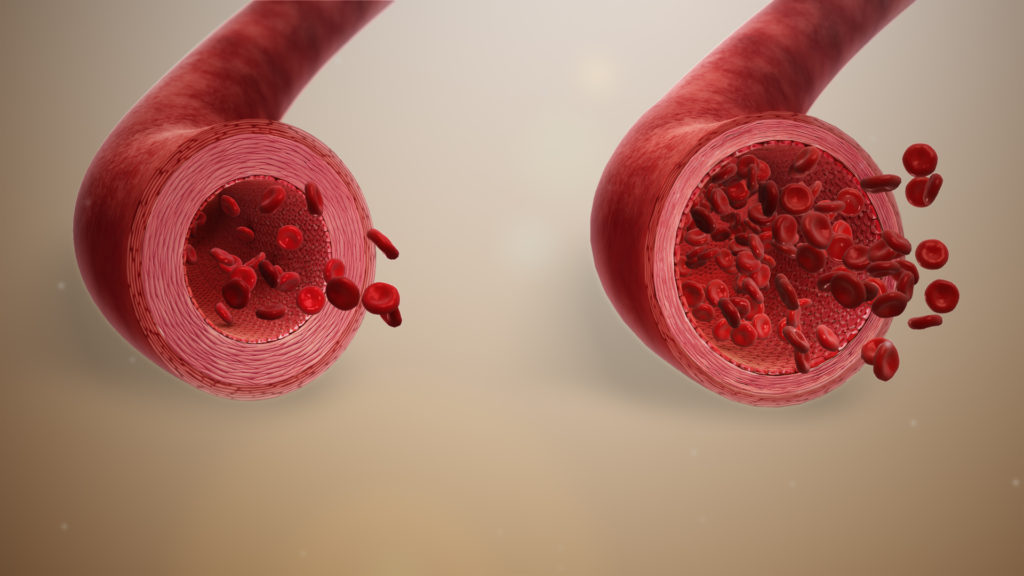

狭心症は、心臓の筋肉が酸素不足で痛みや圧迫感を感じる病気です。

ニトログリセリンを舌下投与か経皮投与(パッチとか貼り薬)すると、

- 硝酸が還元されて一酸化窒素(NO)になって

- 環状グアノシン一リン酸(C10H12N5O7P)が増えて

- 細胞の中のカルシウム濃度が低下して

- 血管平滑筋が弛緩して血管が拡張するので

- 血が流れやすくなって

- 酸素供給量が増える

という感じで、狭心症に効果がある。

アスカニオ・ソブレロも、できたニトログリセリンを「まずは舐めてみる」を実践したところ、こめかみがズキズキしたと記録しています。毛細血管が拡張したからです。

CC BY-SA 4.0@Wikipedia

薬用のニトログリセリンは点滴、錠剤、肌に貼るテープです。

錠剤は飲み込んでしまうと肝臓で代謝されて効果がなくなってしまうので(初回通過効果)、舌の下で溶かして粘膜から吸収する必要があります。ソブレロが舐めてみたのと同じですね。