中国で発明されて以来1000年以上世界中で使われ続けている黒色火薬の大きな欠点は、煙の多さ。

戦列歩兵が一斉射撃すると煙幕をはったかのような白い煙であたりが覆われてしまい、視界は遮られるし、居場所がすぐに敵に知られてしまいます。

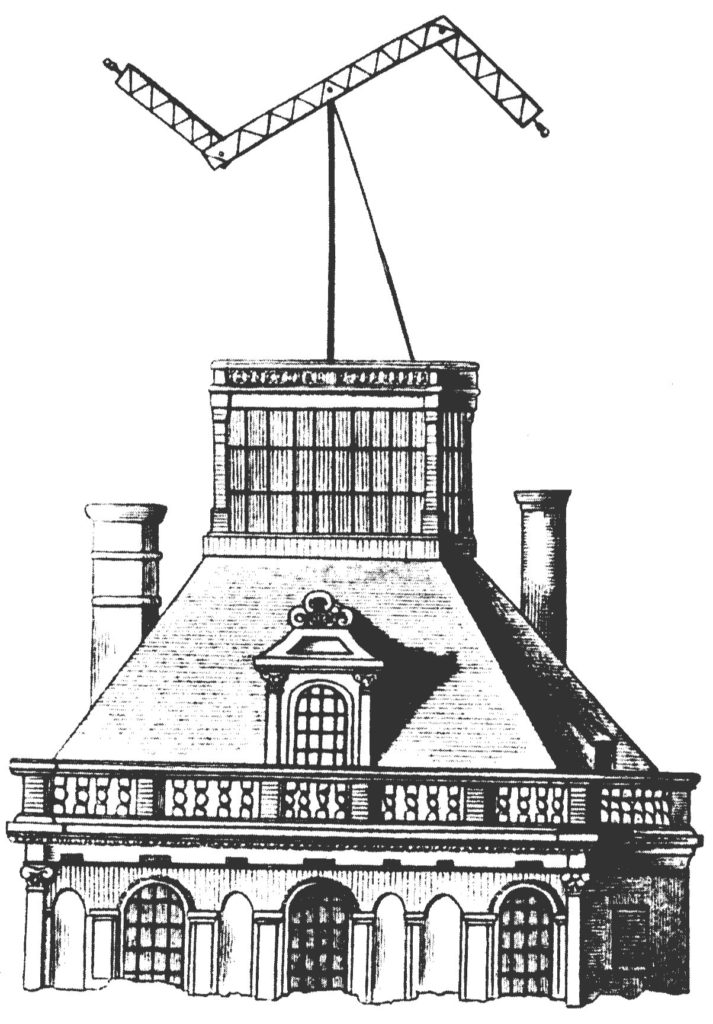

電気通信の技術が無い時代、離れた場所の友軍に命令を伝えるには、伝令を送るか人間の視覚に頼った光通信しか手段がありません。

旗や腕木を使って情報を送信し、受け手は肉眼や望遠鏡で確認して命令を実行する。煙に遮られてしまうと使い物にならない。

フランス中に設置されて、パリ~ブレスト間(約550km)をたった8分でつないだ。

パブリックドメイン@Wikipedia

黒色火薬が主流だった1000年以上もの間、何も進歩がなかったわけではありませんが、材料はずっと硫黄・木炭・硝石。

より大きなエネルギーを取り出せる配合比率の研究や、入手コストの高かった硝石の生成方法の改良にパラメーターが全振りされていた感があります。

「化学の世紀」と呼ばれる19世紀になると状況が変わってきます。

あらゆる物質は原子・分子・イオンで構成されている。今の中学生が理科の授業で習うアタリマエなことが当たり前になってきたのは19世紀です。せいぜい200年前。

パブリックドメイン@Wikipedia

パブリックドメイン@Wikipedia

パブリックドメイン@Wikipedia

物質がどんなふうにできていてどんなもので構成されているかわかってきて、化学反応を利用して自然界には存在しないいろんな物質を作れるようになってきて、爆発する物質を発明するマッドサイエンティスト化学者がいっぱい現れました。

そんな時代のフランスで「無煙火薬」と呼ばれる夢のような火薬が発明されました。

無煙といっても煙が全く出ないわけではありませんが、黒色火薬と比べれば煙が「無い」といっても差し支えないくらい少なかったのです。

この時期に発明された無煙火薬は、ニトロセルロースやニトログリセリンなどの硝酸エステルと呼ばれる化合物が主成分。

硝酸エステルは自然分解で発生する酸化窒素が原因で自然発火する危ない物質。日本国内では危険物取扱者の資格(甲種か乙種5類)が必要な自己反応性物質(硝酸エステル類)に分類されています。

初めて実用化に成功した無煙火薬は、ニトロセルロースを使ったB火薬(Poudre B)です。

作ったのはフランスの化学者ポール・ヴィエイユ(Paul Marie Eugène Vieille、1854~1934)。パリの火薬硝石中央研究所( Laboratoire Central des Poudres et Salpetres)で所長をしていた1884年に、ニトロセルロースにエタノール、エーテルを混ぜて作りました。

最初はヴィエイユのVでV火薬と呼んでいたようですが、黒色火薬じゃないから白(blanche)だってことでB火薬と呼ぶようになったとか。全然白くないんですけどね。むしろ黒色火薬のほうが白い煙出すし。

CC 表示-継承 3.0@Wikipedia

最新鋭の無煙火薬だってことを他国(特にドイツ)に察知されないための名前付けだったという説もあります。

1884年のドイツといえば無敵の鉄血宰相ビスマルクが率いていたプロイセン王国。フランスは13年前、普仏戦争(1870~1871年)でプロイセンにコテンパンにやられてますし、相当ドイツのことを警戒していたのでしょう。

パブリックドメイン@Wikipedia

ヴィエイユの発明したB火薬は1種類の基剤(ニトロセルロースだけ)でできているためシングルベース無煙火薬と呼ばれています。

ニトロセルロースは、B火薬発明の39年前、1845年にクリスチアン・シェーンバイン(Christian Friedrich Schönbein、1799~1868)というドイツの化学者が発明しました(というか偶然発見)。

シェーンバインはドイツ生まれのドイツ育ちですが、その時はスイスのバーゼル大学の教授でした。でも発見したのは自宅の台所。

混酸(硝酸と硫酸を1:1で混ぜたもの)をうっかりこぼしちゃったので綿製のエプロン(つまり、セルロース。植物の細胞壁や植物繊維の主成分)で拭き取って、ストーブで乾かそうとしたら一瞬で燃え尽きたそうな。

台所で実験するのは奥さんに禁止されてたのに(そりゃそうだよね)、時々こっそりやってたらしい。エプロンを燃やしちゃったのはどう言い訳したのか。

パブリックドメイン@Wikipedia

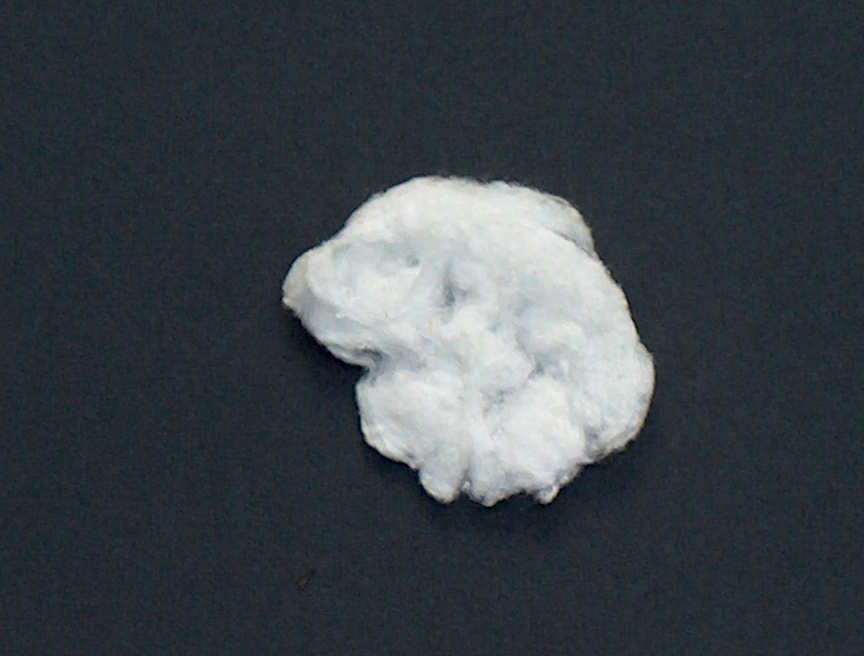

ニトロセルロースは綿状なので綿火薬(めんかやく, guncotton)と呼ばれることもあります。日本では窒素の割合に応じて、10%未満なら脆綿薬、13%以上は強綿薬、その中間を弱綿薬と分類しています。

CC 表示-継承 3.0@Wikipedia

ニトロセルロースの主な用途は言うまでもなく火薬ですが、世界初の高分子プラスチック、セルロイドの原料でもあります。当然良く燃える。

より安全な合成樹脂が発明されるまではメガネフレームやおもちゃ、映画や写真フィルムなど、様々な分野で使われていました。

話をB火薬に戻します。

ニトロセルロースが黒色火薬に代わる新型火薬になりそうというのは、シェーンバインが発見した当初から誰もが認めるところでしたが、ちょっとした刺激で意図せず燃えだす不安定なニトロセルロースは扱いにくく、火薬として実用化できずにいました。

そんなニトロセルロースを安全に取り扱える火薬に仕立て上げたのがヴィエイユです。

最初のB火薬(というかV火薬)は、コロイド状にしたニトロセルロースをエタノールとエーテルの混合液にひたしてゲル化し、安定剤としてアミルアルコールを混ぜたものでした。

安定剤は硝酸エステルの自然分解で発生する、自然発火の原因となる一酸化窒素や二酸化窒素を吸収してくれます。

ゲル化したブツをローラーで薄く延ばして、乾いたら細かく刻みます。

CC 表示-継承 3.0@Wikipedia

B火薬の実用化を一番喜んだのはフランス陸軍。プロイセンに負けたとはいえ、フランスはブルボン王朝の絶対王政の時代から陸軍大国。当時も健在です。

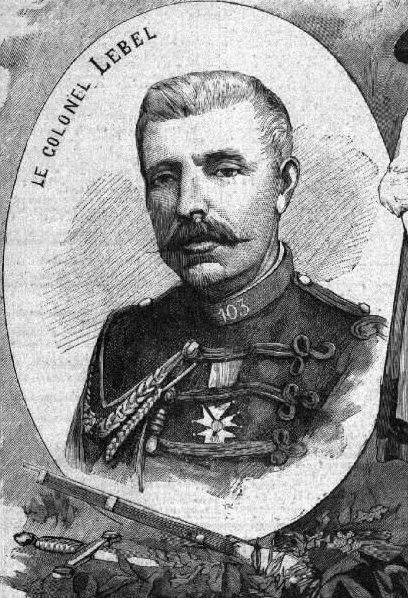

B火薬は世界初の無煙火薬。そんな最先端の火薬を採用した小銃弾(8×50mm Rルベル弾)と、それを撃つための最新の小銃(ルベルM1886小銃)をたった2年後の1886年には正式採用しています。

当然ですが、ルベル弾とルベルM1886小銃は世界初の無煙火薬を使う武器です。

パブリックドメイン@Wikipedia

CC 表示-継承 3.0@Wikipedia

Lax(CC BY 1.0@Wikipedia)

B火薬のBは当時の陸軍大臣ブーランジェの名前の頭文字も掛けているという説もあります。

パブリックドメイン@Wikipedia

V火薬改めB火薬はその後も改良が続き、1960年代まで使われ続けました。

- 1888年 BF(NT)

- 1896年 BF(AM)

- 1901年 BN3F

- 安定剤がアミルアルコールからジフェニルアミンに変更

- BN3Fは第一次世界大戦(1914~1918年)でフランス軍が使ってました

- 1920年以降 BN3F(Ae)、Poudre BPF1(~1960年代)

軍服が地味になった

黒色火薬の3倍のエネルギーを持つ無煙火薬の登場により、銃砲弾の初速は向上し、射程距離が伸びました。

同じ量で3倍のエネルギーということは、使用量を減らせるということでもあります。一発あたりの火薬量が減るので持ち運べる弾数が増えます。

それだけでも革命的な無煙火薬。軍事のパラダイムシフトと呼ぶ人もいるくらいの進化ですが、無煙火薬の真骨頂は、その名の通り煙が(ほとんど)出ないことと燃焼後の残渣が減ったことでした。

黒色火薬しかなかった時代、煙だらけになる戦場で敵味方を識別するため(同士討ちを防ぐため)、当時のヨーロッパ各国の軍服はハデハデでした。

無煙火薬が普及して、ある意味身を隠す幕煙の役割も果たしていた煙が出なくなると、派手な軍服は良い的です。

ということで、19世紀末あたりから各国の軍服は地味になっていきました。

燃焼残渣(スス)が減ったことも重要です。

一発撃っただけでススだらけになり頻繁に掃除しなければいけない黒色火薬と違い、無煙火薬は何度も続けて撃つことができます。

そんな無煙火薬が19世紀に登場したというのはとても大きな意味がある。

19世紀、ナポレオン戦争の後のヨーロッパ各国・各地域は大きく再編中でした。

ほとんど名前だけになっていた神聖ローマ帝国が解散したあと大小さまざまな領邦国家と帝国自由都市がモザイクのように散らばっていたドイツは、プロイセンを中心にまとまりつつありフランスにとって大きな脅威となっていました。

イタリアが統一したのも19世紀です。どれもこれも、ナポレオン(フランス革命)の置き土産です。

ヨーロッパの列強各国はアジアやアフリカで植民地獲得競争中。20世紀の初め頃に日本とぶつかることになるロシアも、そのころはオスマン帝国・中央アジア・清の領土を侵食中でした。

フランス・イギリスがオスマン帝国の領内でロシアと衝突したクリミア戦争や普仏戦争のような例外はありますが、ナポレオン戦争後、ヨーロッパの列強同士が本国を侵略し合うような大きな戦争はほとんど起こらず、各国が国民国家として成長し軍事力を蓄え続けていたのが19世紀のヨーロッパです。

それが暴発するのが第一次世界大戦(1914~1918年)。

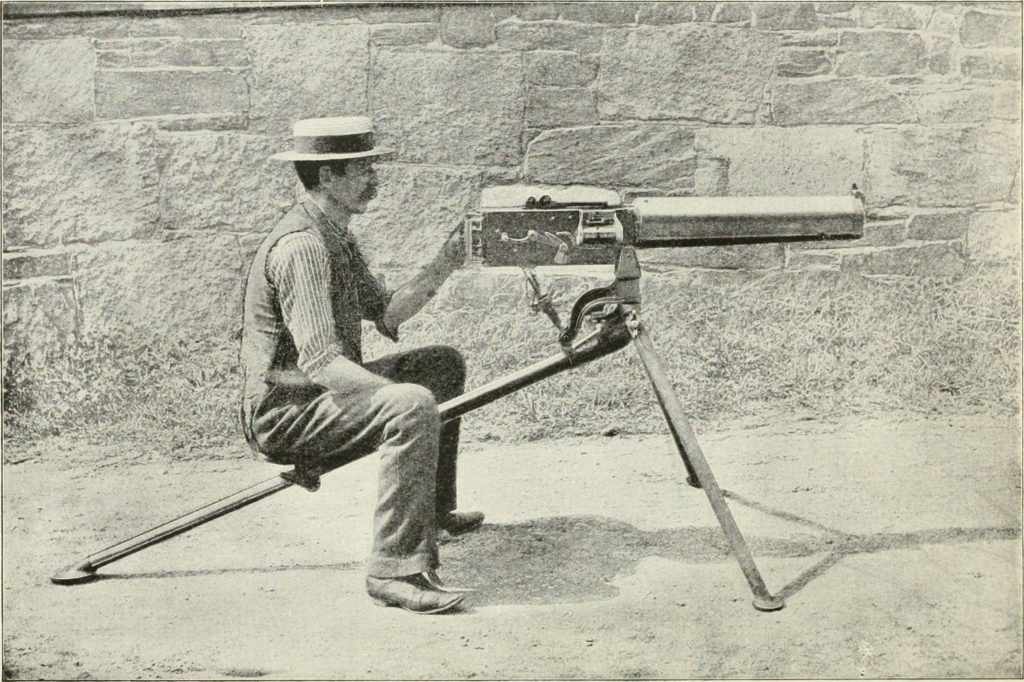

B火薬を発明したヴィエイユも参加していた連発銃委員会なんて組織があることから察しがつくように、短時間にたくさんの弾を撃てる銃砲が強く求められるようになっていました。

連発しても邪魔な煙や燃焼残渣が出ない無煙火薬の登場は、19世紀に登場した機関銃や速射砲といった自動火器の性能・信頼性の向上を力強く後押ししたのでした。

Flickr

無煙火薬(その2)へ続く