無煙火薬(その1)へ戻る

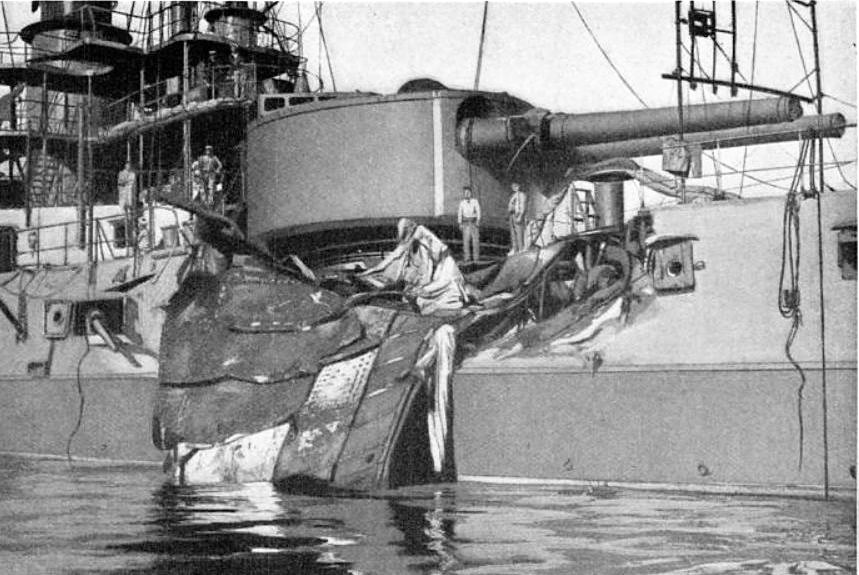

不安定なニトロセルロースを安全な火薬に仕立て上げたB火薬も、生のニトロセルロースよりはマシという程度。

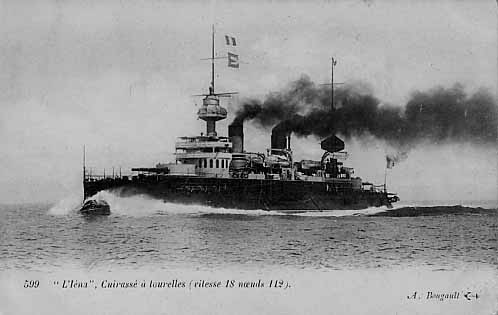

溶媒が揮発してしまうと危険なことには変わりなく、B火薬の暴発が原因で戦艦が失われるほど洒落にならない大事故も起こっていました。

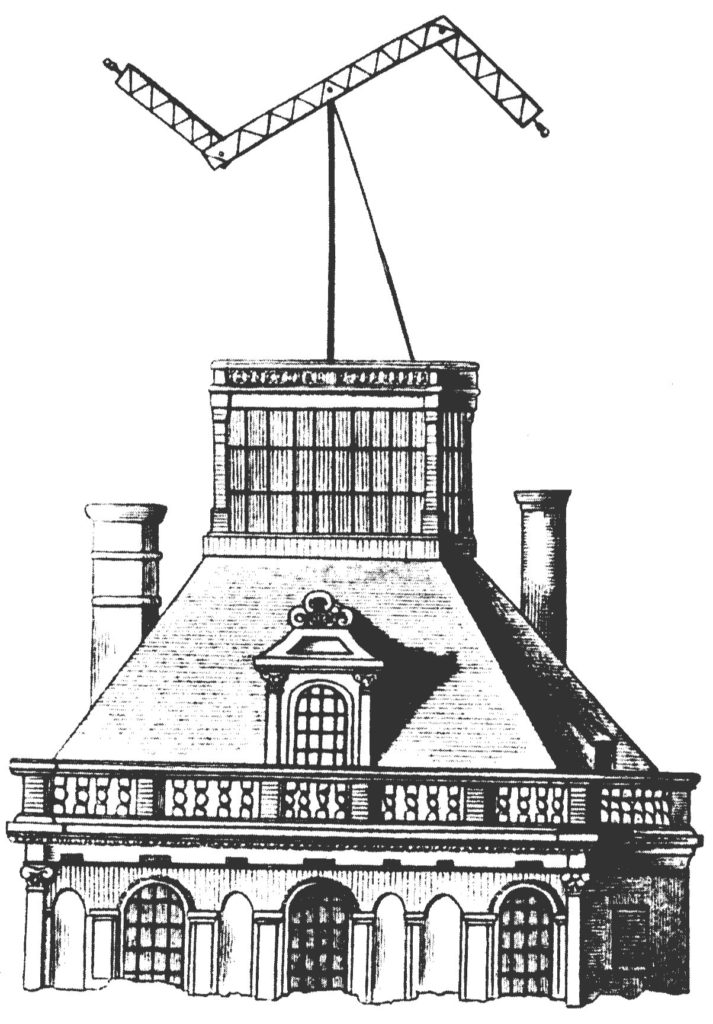

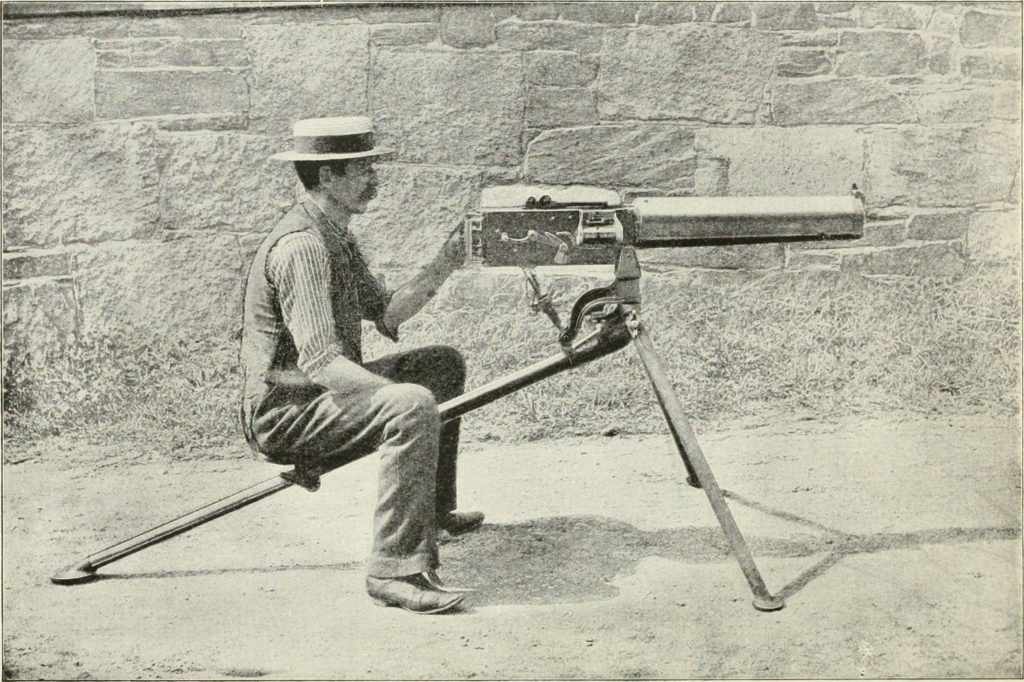

パブリックドメイン@Wikipedia

パブリックドメイン@Wikipedia

パブリックドメイン@Wikipedia

そんな危険なB火薬に代わる安全な無煙火薬を発明したのは、三人のイギリス人化学者、サー・フレデリック・エイベル、ジェイムズ・デュワー、ウィリアム・ケルナーでした。

CC 表示 4.0@Wikipedia

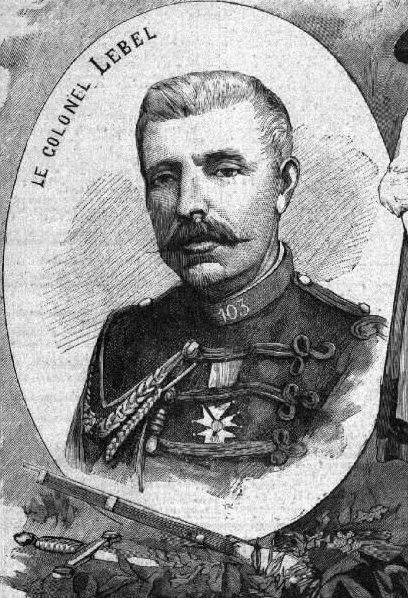

パブリックドメイン@Wikipedia

1889年、イギリス政府の爆発物委員会(Committee on Explosives)の委員長だったエイベルは、ニトロセルロースとニトログリセリンを基剤とし、安定剤としてワセリンを追加してアセトンで溶かして練り上げた、コルダイト(cordite)と呼ぶ新しい無煙火薬をデュワーたちと共同で発明しました。

ニトロセルロースの製造には必要な硫酸と硝酸も、製造後は不安定にさせる余計もの。エイベルとデュワーは、ニトロセルロースから硫酸と硝酸を除去する製造工程を確立して、無煙火薬の安定化に成功しました。

ニトロセルロースとニトログリセリン、2種類の基剤を使うことからダブルベース無煙火薬と呼びます。

細長い形状のため発明当初はcord powder(ひも火薬)と呼ばれていたようです。粉じゃなくても火薬 = パウダーなのですね。

CC 表示 3.0@Wikipedia

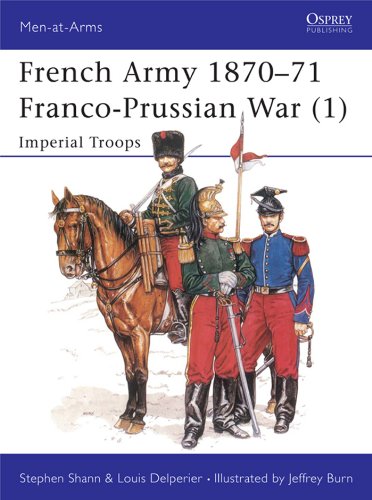

コルダイトを初めて採用した兵器は、イギリスの.303ブリティッシュ弾の第一世代Mark I。

.303ブリティッシュ弾は1889年から1950年代まで長きに渡って英連邦各国で使われ続けたベストセラーです。

小銃弾以外にも散弾の実包や戦車砲や大砲の砲弾、対空噴進弾の推進剤としても使われています。銃砲以外で、パイロットの緊急脱出時にシートを射出するのにも。

パブリックドメイン@Wikipedia

パブリックドメイン@Wikipedia

パブリックドメイン@Wikipedia

特許権の侵害で訴えられたコルダイト

ダブルベース無煙火薬のコルダイトは、ニトロセルロースに加えてニトログリセリンも基剤としています。

狭心症の治療薬でもあるニトログリセリンは、ニトロセルロースと同じ硝酸エステル類に分類される無色透明の液体です。危険物取扱者甲種か乙種5類の免許が必要な危険物。

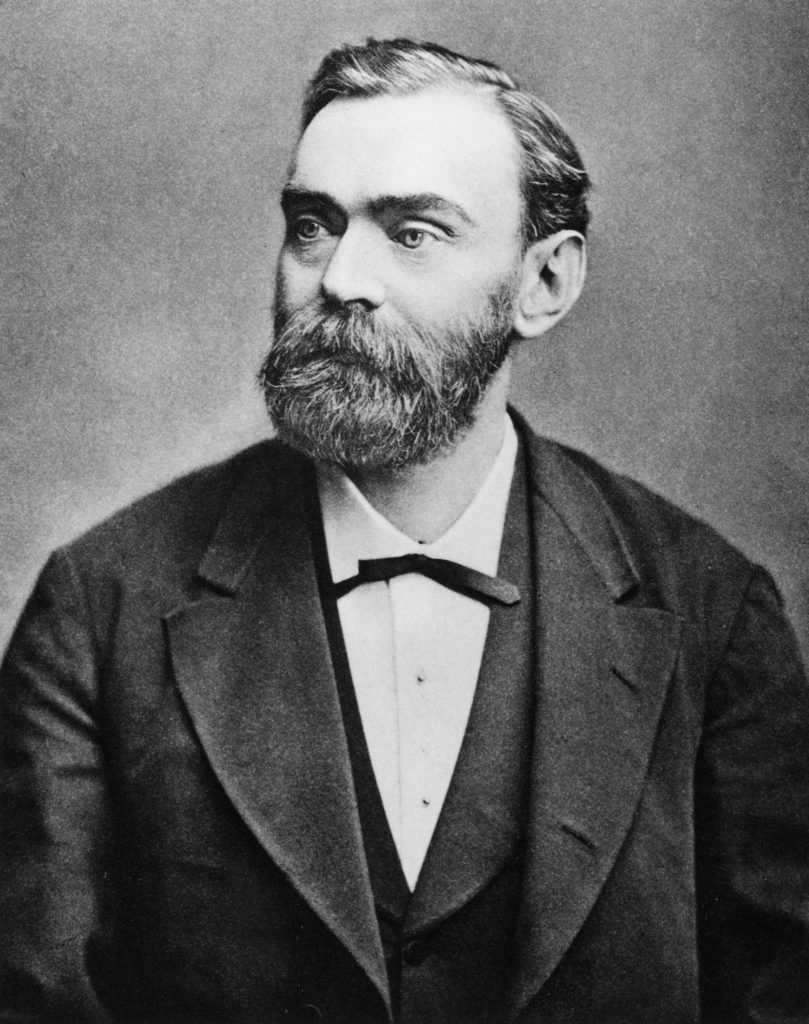

ニトログリセリンは、イタリアの化学者アスカニオ・ソブレロが1846年に史上初めて合成しました。

パブリックドメイン@Wikipedia

発明した当初はパイログリセリン(pyroglycerine)と呼んでいたニトログリセリン。発明者のソブレロは「やべーもん作っちゃったよ!」とビビってしまい、1年以上発表しなかったり、「(つかっちゃ)駄目、ゼッタイ」と機会あるごとに訴えていたとか。

そんなソブレロですが、できたニトログリセリンを「まずは舐めてみる」を自分で実践するあたり、あなたも相当やばいですよ。

ソブレロがニトログリセリンを舐めたところ、こめかみがズキズキ。毛細血管が広がったからです。狭心症の薬になるというのも納得。

ソブレロは1850年頃にパリに留学して、テオフィル=ジュール・ペルーズという化学者の研究所で研究しているのですが、その時の同窓にアルフレッド・ノーベルがいます。ノーベル賞のノーベルです。

パブリックドメイン@Wikipedia

ノーベルは武器の生産で一財産をなした死の商人でもあるのですが、彼を有名にしたのはダイナマイトの発明です(1866年)。

作った当人のソブレロがビビってしまうくらい、ニトログリセリンは取り扱いが難しい不安定な爆薬でした。たった1滴でビーカーが粉々になるくらい。

ノーベルは、ニトログリセリンとニトロセルロースを混ぜてゲル状にしたものを珪藻土に染み込ませて安定化し、爆発させたいときだけ雷管を取り付けて爆発させられるようにしました。

爆弾魔ノーベルはその後も爆発物の研究を続け、1875年には、ダイナマイトよりも安全な世界初のプラスチック爆薬、ゼリグナイト(Gelignite)を発明しています。

さらに1887年には無煙火薬のバリスタイト(Ballistite)を作りました。コルダイトの2年前です。バリスタイトの基剤はニトログリセリンとニトロセルロース。ダブルベース。

そう、エイベルたちを訴えたのはノーベルです。

バリスタイトとコルダイト、どちらもニトログリセリンとニトロセルロースを基剤とするダブルベース無煙火薬です。2年前に特許取得ずみのノーベルの方に分がありそう。

両者が似ているのは当然。無煙火薬の研究をすすめるにあたり、エイベルたちはいろんな先行研究の成果を取り寄せて調べていました。当然バリスタイトも。参考にしたであろうことは想像に難くありません。

発明当初のコルダイトは、「爆発物委員会の改良版バリスタイト(the committee’s modification of ballistite)と呼ばれていたくらいなので、胸を張ってまったく別物と言えるようなシロモノではなかったのかもしれません。

資料によっては、ノーベルが開発に協力したのにないがしろにされたというような説明もあります(ドイツ語版Wikipedia – Google翻訳でざっくり読んだだけなので詳しい経緯はわからん)。

https://de.wikipedia.org/wiki/Ballistit

裁判所では決着がつかず、貴族院(国会の上院)に持ち込まれた勝負でノーベルは負けました。

パブリックドメイン@Wikipedia

ノーベルの特許では、ニトログリセリンと混ぜるものを「衆知の溶解する物質(of the well-known soluble kind)」と定義していたのが負けた理由。

溶解する物質の意味するところは、溶けるニトロセルロース。溶けるニトロセルロースといえば、一般的には写真の湿板や医療分野で使うコロジオン(ニトロセルロースをエタノールとジエチルエーテルの混合液に溶かしたもの)。

一方、コルダイトのニトロセルロースはinsoluble(不溶性)。

ノーベルが特許の中で「衆知の溶解する物質」という表現を使っていたので、「それってコロジオンのことだよね?コルダイトにコロジオンは使ってないよ」という理屈で、「コルダイトとバリスタイトは別なもの」という沙汰となったようです。

「衆知の溶解する物質」の使用例としてセルロイド(溶ける方のニトロセルロースと樟脳が原料)を挙げていたのもまずかった。

溶けるニトロセルロースと溶けないニトロセルロースをノーベルが厳密に区別していたことの証拠とみなされてしまい、ノーベルのはコロジオン、エイベルのはコロジオンじゃないから別モノ、という主張を裏付けることになってしまったらしい。

あ~あ、やっちまったなぁ(クールポコ。)、という感じのノーベルさん。

とはいえ、政府肝煎りの研究をしている貴族のエイベルと大富豪とはいえ外国人のノーベル。裁きの場は国益を追求する人たち()が集う国会。事実はどうであれ結論は最初から決まっていたのかもしれません。

生涯に350もの特許を取得したノーベルは、特許絡みで訴えたり・訴えられたりすることが多かった(それだけ聞いたらパテント・トロールみたい)。

過去の訴訟で弁護士との意思の疎通がうまくできなかったせいか、弁護士をあまり信用していなかったらしく、遺言も弁護士の助言なしで作った結果、矛盾する記述が多くて相続執行人を困らせたらしい。

「意思の疎通がうまくできなかったから信用していなかった」というよりは「信用していなかったから、うまく意思の疎通ができなかった」のかもしれないし、「たまたまやっちゃった」というよりは「まぁ、そうなるわな」というような失敗だったのかもしれない。

イスラエル建国とコルダイトの意外な関係

コルダイトの製造にはアセトンが必要。

1914年に第一次世界大戦が始まるとコルダイトの需要が急激に高まりましたが、木材を原料とするアセトンの安定供給に難がありました。

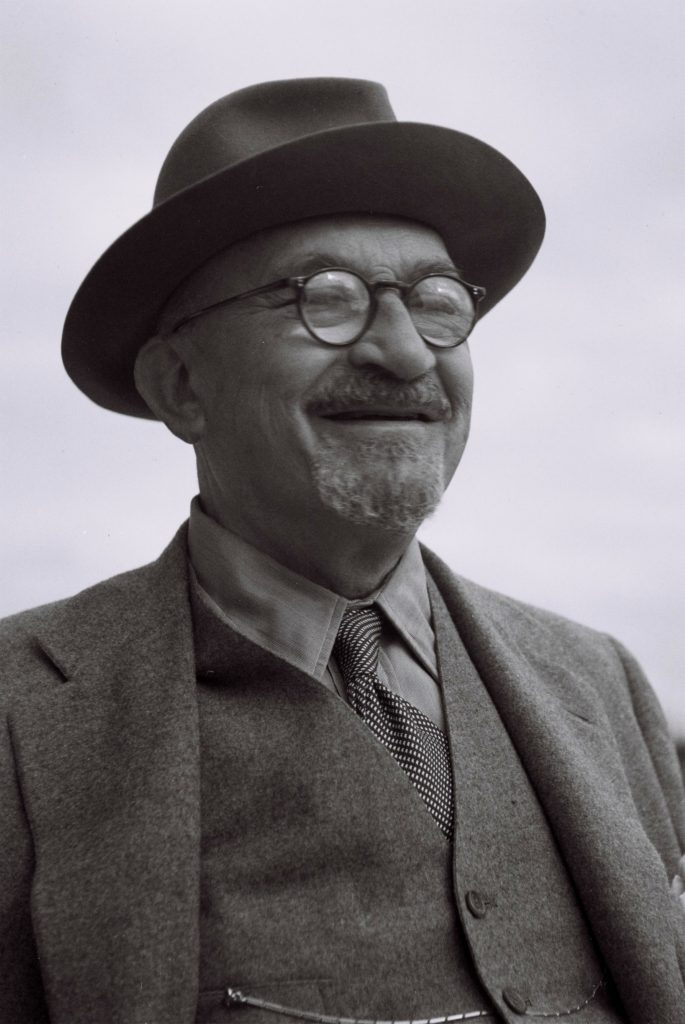

困ったイギリス政府を救ったのが、ユダヤ人化学者のハイム・ヴァイツマン。

CC 表示-継承 3.0@Wikipedia

ヴァイツマンは、デンプンからアセトンを合成するバクテリア発酵法を確立して、アセトンの大量生産を可能にしました。

この功績がきっかけでイギリス政界の要人とつながりができてチャーチルとのお付き合いが始まり、ユダヤ人のパレスチナ入植をイギリス政府が公式に支持するというバルフォア宣言(1917年)につながったと言われています。

第二次世界大戦後の1948年5月14日にイスラエルは中東のパレスチナで建国し、ヴァイツマンは初代大統領になりました。

CC 表示-継承 3.0@Wikipedia